Elite-Historiker Richard J. Overy an der Alma Mater: Krieg – eine globale Realität?

05/02/2025 2025-06-27 20:49Elite-Historiker Richard J. Overy an der Alma Mater: Krieg – eine globale Realität?

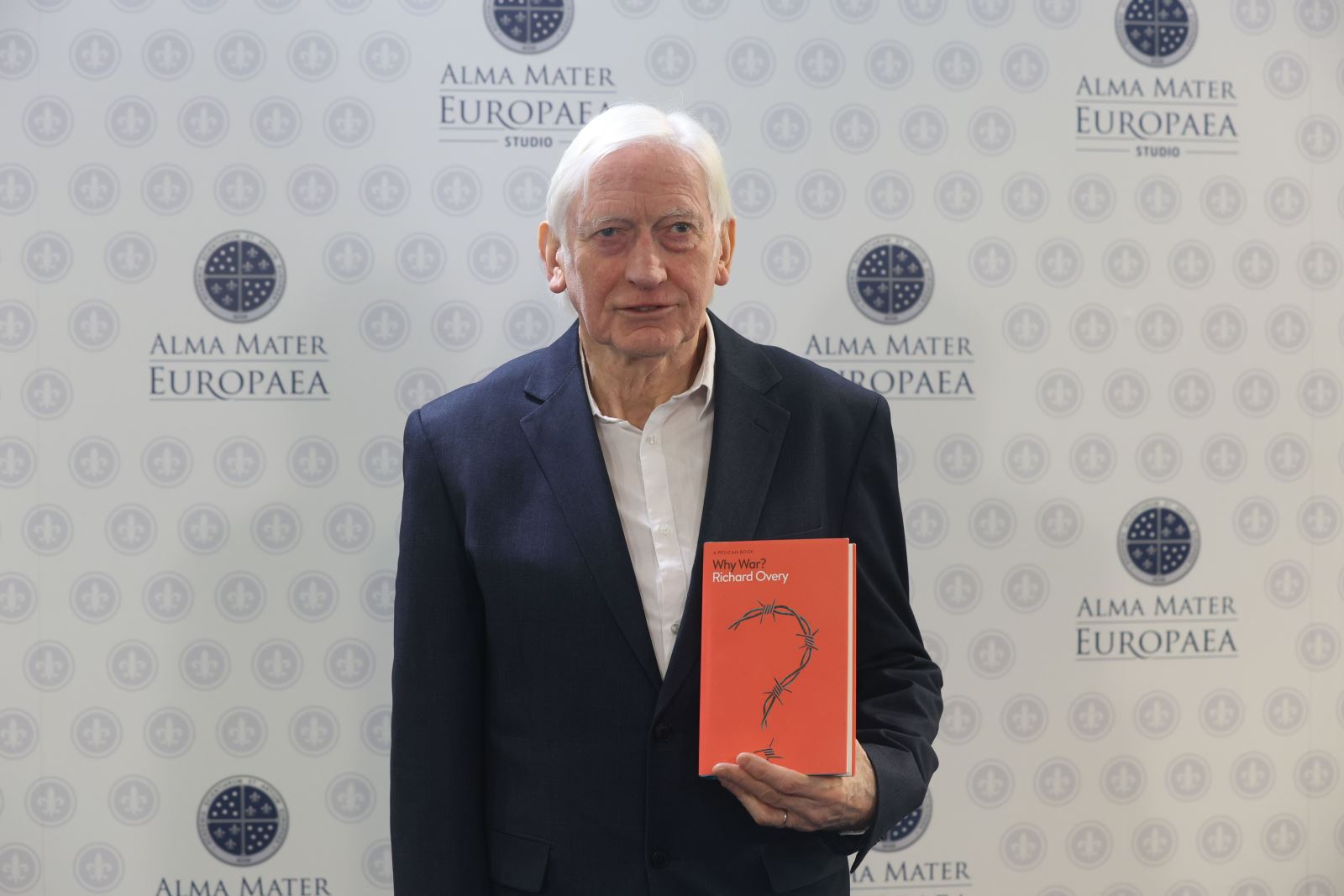

Die Alma Mater Europaea – ISH-Fakultät lädt einen der prominentesten zeitgenössischen Historiker, Professor Richard James Overy, ein, der seinen neuesten Bestseller Why War? präsentiert hat

5. Februar 2025. Richard J. Overy, Professor an der University of Exeter, Herausgeber von The Times Complete History of the World, Fellow der Royal Society und der British Academy sowie Preisträger renommierter Auszeichnungen für historische Forschung, gewährte an der Alma Mater tiefgehende Einblicke in die Natur von Kriegshandlungen aus den Perspektiven von Geschichte, Biologie, Psychologie und Politikwissenschaft.

Warum sind Menschen die einzige Spezies, die systematisch Massentötungen an den eigenen Artgenossen verübt? Wie äußert sich Krieg in modernen Krisen wie den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten? Overy untersucht diese zentralen Fragen in seinem Bestseller Why War? und beleuchtet dabei die evolutionären, sozialen und politischen Faktoren, die Kriege seit Jahrtausenden prägen.

Overys Vorlesungen und Diskussionen haben bedeutende Debatten über die Zukunft globaler Sicherheit und die Möglichkeiten der Kriegsprävention angestoßen. Die Alma Mater Europaea bestätigt damit erneut ihre Rolle als wesentlicher Diskussionsort für drängende gesellschaftliche Herausforderungen.

Why War?

„Kriegführung ist ein grundlegender Bestandteil der Menschheitsgeschichte – das galt vor Tausenden von Jahren und gilt noch heute. Warum sind Menschen die einzige Tierart, die die Fähigkeit zur Massentötung der eigenen Art entwickelt hat? Vor fast einem Jahrhundert fragte Albert Einstein Sigmund Freud: ‚Why war?‘ Einstein hoffte auf eine einfache Antwort im Rahmen der menschlichen Psychologie, doch eine solche Antwort existiert nicht. Richard Overy, Autor zahlreicher Bücher über den Zweiten Weltkrieg, untersucht diese Frage aus der Perspektive verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen: Biologie, Psychologie, Anthropologie, Ökologie sowie der Sozial- und Politikwissenschaften.“

Moderne evolutionäre Theorien legen nahe, dass frühe Menschen kollektive Gewalt – oder Kriegsführung – einsetzten, um kleine Gemeinschaften zu schützen und ihren Genpool zu erweitern.

Die Fähigkeit, unter bestimmten Umständen Gewalt anzuwenden, wurde somit zu einem Mechanismus im menschlichen Geist zur Sicherung des Überlebens. Anthropologie und Archäologie haben gezeigt, dass Gewalt auch ein kulturelles Produkt ist, wobei Kriegsführung in der einen oder anderen Form bereits Teil des Lebens früher Gesellschaften war. Soziale Segmentierung schuf eine Militärkaste zum Schutz von Stämmen oder Clans und förderte eine militaristische Kultur, die Kriegsführung rechtfertigte. Obwohl Kriege nicht konstant geführt wurden, gibt es keinen Ort auf der Welt, an dem archäologische und anthropologische Befunde nicht schon lange vor der Entstehung von Staaten kollektive Gewalt gegen andere belegen.

Dieses evolutionäre Muster bestand bereits vor der Entstehung des Staates, dessen Entwicklung teilweise mit dem Bedarf nach einer effektiveren Organisation der Kriegsführung verknüpft war. Im historischen Zeitraum von etwa 6 000 Jahren wurden die Kriegsgründe klarer – sei es aufgrund von Überzeugungen, Ressourcenbedarf oder dem Streben nach Macht und Sicherheit. Diese Erklärungen stehen im Zentrum der Politik- und Sozialwissenschaften, da sie sich stärker auf die bewussten Faktoren konzentrieren, die Menschen in den Krieg treiben, als auf grundlegende evolutionäre Impulse. Die Suche nach Sicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dies zeigt sich durchgehend in der Geschichte, sei es bei der Verteidigung des chinesischen oder römischen Reiches oder in neueren Kriegen.

Das Sicherheitsgefühl beeinflusste Putins Entscheidung, aus Furcht davor, dass NATO und Europäische Union an die russischen Grenzen vorrücken, den Krieg gegen die Ukraine zu führen, maßgeblich. Ebenso ist es zentral für Israels Wahrnehmung seiner geopolitischen Lage im von arabischen Staaten umgebenen Raum und seine jüngsten Kriege gegen Hamas und Hisbollah, die darauf abzielten, seine Grenzen zu stabilisieren.

Im 21. Jahrhundert bleibt Krieg eine globale Realität. Die moderne Politikwissenschaft warnt vor der Gefahr neuer Kriege um knappe Ressourcen, wie die Ölkriege des vergangenen Jahrhunderts, oder Konflikte, die durch den raschen Klimawandel ausgelöst werden – etwa um Zugang zu Wasser oder zur Verhinderung massenhafter Migration. Künftige Kriege könnten im Weltraum oder Cyberspace stattfinden und darauf abzielen, die wirtschaftlichen und militärischen Fähigkeiten rivalisierender Mächte zu schwächen.

Die lange Geschichte der Kriegsführung legt nahe, dass Kriege nicht schnell verschwinden werden. Die gefährlichste Möglichkeit ist, dass Misstrauen und ein Gefühl der Bedrohung zu einem Atomkrieg führen könnten. Trotz aller Errungenschaften sind die Menschen heute in evolutionärer Hinsicht nicht grundlegend anders als ihre prähistorischen Vorfahren.

— Richard J. Overy